新中国审判日本战犯军事法庭旧址供图/新华

中央档案馆在互联网上公布《日本战犯的侵华罪行自供》供图/新华

为日本战犯辩护的廉希圣先生手稿摄影/本报记者倪家宁

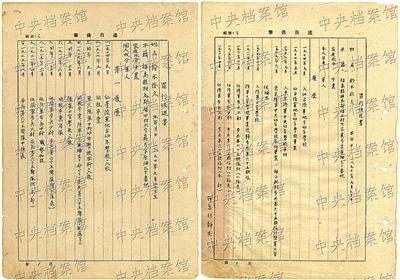

日本战犯铃木启久的部分笔供供图/新华

导读:7月3日起,中央档案馆以每天一人的方式开始陆续公布45名日本侵华战犯的认罪笔供。对这些战犯的改造从1950年至1955年几经反复,最后成文的笔供背后,是一个个被战争机器扭曲的灵魂在矛盾中重新认识自我、找回良知的故事。

45份战犯认罪笔供

“只我个人记忆即杀害了5470名中国人民,烧毁和毁坏中国人民的房屋18229户,其实际数字很(可)能还多。”发黄的统一规格老旧信纸上,蓝黑色钢笔自右至左竖排书写着规整的文字,这是一个名为铃木启久的日本人亲笔写下的,他是当年侵华日军的陆军中将,第117师团长。作为此次中央档案馆在网上公布的第一份侵华日军战犯笔供,这份1954年写下的罪行供述已尘封了60年之久。

今年7月3日,中央档案馆以每天一人的形式在网上陆续公开45份《日本战犯的侵华罪行自供》,战犯亲笔写下的日文原件及汉语译本手稿均无删节公开。这45人全部在1956年夏天的侵华日军战犯审判中因罪行极为严重而被判刑,而他们背后则是1062名侵华日军战犯群体,这些人中的绝大多数是1945年被攻入东北的苏联红军俘获的,在1950年被遣送中国。

“其实这1062名侵华日军战犯每一个人都写了认罪笔供,这些笔供中国档案出版社曾经汇编成册,一共有6大本。”专门研究“九一八”历史的中国近现代史史料学会副会长王建学教授,10年来一直关注着这些珍贵史料,他表示,中央档案馆保存的远不止此次在网上公布的部分。

王建学2006年起开始筹划建立沈阳审判日军战犯旧址陈列馆,其间多方查找相关史料的下落。1956年战犯审判结束后,包括此次公布的战犯笔供、法庭文书、证人证言以及物证和审判全程的录音录像都由中央档案馆保存,而公安部档案馆和辽宁省公安厅档案馆分别保存着这些战犯在抚顺战犯管理所留下的资料。

王建学相信史料是会说话的。每一个战犯在新中国都经历了难以磨灭的心理历程,来的时候,他们是心中只有天皇的军国主义者,而离开中国时,他们找回了自我和良知,怀揣着忏悔,把自己的后半生献给了反战和推动中日友好的事业里。

这一切都是从1950年开始,那一年他们再次踏上了这片被自己侵略过的土地,住进了当年自己建造的监狱里。他们惶恐着,不知道在这个名为中华人民共和国的新中国等待他们的将会是什么。

从哈巴罗夫斯克到抚顺

从黑龙江边境上的抚远县向东北方向不远,黑龙江和乌苏里江交汇的地方有一座名为哈巴罗夫斯克的小城市,而东北人习惯管这个地方叫做伯力城。伯力是满语,意为“豌豆”,这曾是清朝的领土。1950年,末代皇帝溥仪被关在这里,同时关押的还有969名日本战犯。

这一年夏天,他们被集体押上了货车厢改造成的囚车,列车停在了中国边境小镇绥芬河,在这里等待他们的则是一辆绿色的旅客列车,4天后,他们来到了抚顺。

在抚顺战犯管理所门前,战犯藤田茂看到大村忍吓得“面如土色”。他后来曾在日记中回忆,这里正是日本关东军为了镇压中国抗日志士于1936年修建的监狱,而此时反倒用来关押自己。大村忍则是这座监狱的前典狱长,在这里的牢房、刑场、审讯室里,大村的手上曾沾满鲜血。藤田茂说,当时自己感到的是一种莫大的讽刺。

和铃木启久军衔相同,藤田茂也是日本陆军中将,第59师团长,战犯中他昔日的部下为数众多,围绕在他身边的岛村三郎、濑谷启等人曾是抚顺战犯管理所中最顽固的战犯,他们此时没有半点悔罪之意,而是怀揣着效忠天皇和武士道精神,开始了漫长的对抗。

新中国式的艰难改造

上世纪50年代的媒体在记述这段对侵华日军战犯改造历程时,使用了一个词——“新中国式改造”。在抚顺战犯管理所,无论是被关押的战犯还是工作人员,对这个词的理解都混杂着血泪的记忆,五味陈杂。

当年曾在这里工作过的老人回忆,由于战犯的反抗和对侵略者的仇恨,战犯管理所的很多工作人员早期难以克制这种强烈的情绪。炊事班不愿意给“仇敌”做饭,医务人员一度认为自己是在“给恶狼疗伤”,面对这种情况,一直避谈自己家人的孙明斋在开会时跟所有工作人员讲了自己的故事。当年的抚顺战犯管理所所长孙明斋是山东海阳县人,青年时代曾亲眼目睹全家在大火中被日军灭门,而此时,他必须让自己放下记忆中的仇恨。

孙明斋说,他知道大伙想不通,其实自己最开始也想不通,但是周恩来总理对他说:“20年过后再来看我们现在做的工作,就能明白其中的意义和价值。”孙明斋说,自己相信这些战犯一定可以被改造。当年的工作人员如今在世者都记得孙明斋说的一个比喻:“我们现在克制、牺牲自己的感情,这也是一种战斗,就像当年在战场上和小鬼子拼刺刀。这些人当年全副武装时各位都没害怕过,现在改造他们的工作又有什么可为难的呢?”

自此之后抚顺战犯管理所拟定了分化对待的方略,将战犯中已有悔罪意识者与顽固分子分开,而藤田茂、岛村三郎等最为顽固的则进行单独关押。

对于抚顺战犯管理所,岛村三郎是熟悉的,这里和日军侵略时期的众多监狱一样,在他的常识里,“单独关押”便意味着“折磨”和“处死”,但之后一周时间过去了,除了每天都重复的工作人员要求自己交代罪行和自己机械式的拒绝外,什么都没有发生。同时岛村发现,自己越是闭口不言,就有越多的证明自己罪行的材料出现在面前,甚至包括自己当初亲笔写下的报告书。

半年多的单独关押期间,越来越多的材料被翻译成日文装订,到最后,摆在岛村三郎面前的已是3大本案卷,摞起来足有40厘米。这里面是300多人提供的材料和证据,最后他光看完这些材料就用了9天。这期间岛村接到了妻子从日本寄来的信,得知数年前自己的儿子死于车祸。那个夜晚,管教员崔仁杰陪他在牢房里坐了整整一夜,两人透过焊着栅栏的铁窗看着月亮谈心。

“直接或间接死在我手里的中国人民至少有6000人,也许还远远不止这个数字吧……”多年后岛村三郎在自己的《从中国归来的战犯》一书中记录了他在抚顺战犯管理所的日子,单独关押的时候,那些控诉自己的材料中的内容不停地在梦中出现。

他想起了自己指挥部下在冰天雪地中枪杀30名抗联战士;想起了指挥活埋俘虏、亲手砍杀无辜百姓、甚至将其活活烧死时的惨叫声;想起了众多被塞进卡车送给731部队做活体实验的人们……

一天早晨,岛村悄悄塞给隔壁关押的藤田茂一张纸条,上面写着:“深感羞耻,我已改变想法,准备写材料了。”藤田茂在这张纸条上回复:“如果你写,那么我也写吧。”

曾几度试图自杀的藤田茂数天前才从家人的来信中得知,他的姐姐和另外5个亲人死于广岛的原子弹爆炸,他的故乡广岛县也永远地被从地图上抹去了。

找回人的良知和灵魂

顽固战犯们褪去“天皇武士”的自我认知,也不再是战争机器,而是回归最基本的人性,这个过程缓慢地开始了。

岛村三郎开始逐字逐句认真阅读那3大册自己的罪行,开始认真地回忆并写下自己指挥部下或是亲手犯下的每一件暴行。岛村后来在自己的书中写道,看着控诉自己的材料,他的内心逐渐被羞愧占据,他开始写认罪供述时很多事已经记不清了,经常在梦中回忆起一些片段随即在深夜被惊醒。

“我之前一直担忧,如果坦白,就难免一死,于是一直消极抵抗着。但花九天时间看完全部控(诉)材料后,我怎(么)死似乎已经不重要了……”

创立了日中友好军人协会的前侵华日军航空兵中将远藤三郎曾率团访问旅顺和太原两个战犯管理所,在旅顺,他面对昔日的战友藤田茂时,两人久坐不言。当听到对方斟酌着语句想安慰自己,藤田茂站了起来,低头忏悔起自己的罪行。而在太原战犯管理所,前731部队支队长榊原秀夫甚至痛哭着讲述自己参与的那些用细菌杀害无辜者的细节,以至情绪过于激动说不出完整的句子。

亲笔写下自己的罪行供述同时,战犯们还被安排去听受害者的控诉。在抚顺露天矿坑附近的平顶山,1932年南满抗日义勇军曾用游击战歼灭过日军一个分队,日军随后大举报复,将村镇里3000多无辜百姓驱赶到平顶山屠杀。

唯一的幸存者是年仅7岁的女孩方素荣,当她再次面对这些惨案制造者时,她已经30岁了,成为了一名幼儿园老师。“鬼子端着刺刀闯进我家,父亲跳出窗口,没跑几步就被打死了。走出家门,前前后后都是街坊,爷爷领着我和弟弟,妈妈抱着我还不会说话的小弟。鬼子和汉奸吆喝着说去照相。我问爷爷,照相是什么?爷爷把一个高粱秆风车塞到我手里,说别问了,别问了……”

随即开始的屠杀中,子弹像割麦子一样杀死她所有亲人,日军还用刺刀一个一个地戳死一息尚存者,自己的弟弟就在这时被刺刀戳穿了脑袋……

还没有讲完,全部战犯便跪倒在地,接待室里回荡着战犯们的痛哭声。

从1950年到1955年,在抚顺和太原两个战犯管理所,共计1062名战犯全部低头认罪,他们每人都亲笔写下了自己的罪行供述,等待他们的将是一场最终的审判,多数人认为自己的罪行“不能免死”,但此时他们都不知道,当时的中国政府已作出决定,对于认罪的战犯,全部免除死刑。

律师的难题:如何辩护?

沈阳的战犯审判在北陵电影院改建成的法庭中举行,这里如今已恢复1956年的原貌,建成沈阳审判日本战犯旧址陈列馆。现在已82岁的中国政法大学教授廉希圣想到那场审判仍满怀感慨,他当年身着西装在这个法庭上发言,作为律师为三名日本战犯辩护。

“被安排成为战犯律师是1955年下半年,那年我23岁,刚刚参加工作,在大学里讲宪法。”廉希圣回忆,当时包括自己在内一共20多人分别担任45名战犯的辩护律师,在当年司法部律师司的牵头下,在香山卧佛寺大殿东侧的一个小院里开始了集中培训。

“那个时候,战犯笔供的最终定稿已经都到了我们手里了,也就是这次中央档案馆公布的这些笔供。”廉希圣说,但在他们面前还摆着一个巨大的难题,就是如何为这些罪行深重的战犯辩护。他们每个人手上都沾满数以千计的中国人民的鲜血,其中还包括杀害杨靖宇、赵一曼、赵尚志的部队指挥官。

当时的司法部律师司司长王汝琪传达了上级指示,这些侵华日军战犯本身也是日本军国主义的受害者。从这个思路出发,律师们拟写了辩护词,廉希圣解释:“他们受的是军国主义教育,以武士道精神为天皇效忠;作为军国主义制度的一部分,他们个人只是顺从国家意志。我们的辩护词其实是更多地把战争罪责归结为一种国家行为,而不完全是个人的主观恶意。”

廉希圣代为辩护的三名日本战犯是籐原广之进、小林喜一和西永彰治,他1932年出生于天津,虽经历过日本占领天津时期,但他本人却没有经受过战火,不过,看到这三名战犯的案卷时,廉希圣说自己感情上很纠结:“我为什么要为这些手上沾满鲜血的战犯辩护?”

“他们犯下的那些罪行实在是让人切齿痛恨,这场辩护曾经一度让我很纠结,我甚至怀疑过自己为他们说好话对不对得起良心。”

怀着这种纠结感情的不仅是这支律师团队,沈阳和太原两场战犯审判后,两地都有大量群众向地方政府和中央相关部门写信质问,甚至有情绪激动者怒斥律师团为“卖国贼”。

时隔60年后,再次回忆这场审判,廉希圣想了很久说:“个人感情、民族情绪、战争仇恨这种东西不应该干涉司法程序。他们是战犯,有权让律师为自己辩护,而我是他们的辩护人,这不仅是我的工作,也是在维护法律的尊严。”

战犯审判一个都不杀

1956年6月19日,审判战犯的特别军事法庭在沈阳开庭了,铃木启久率先走上了被告席。他是所有战犯中罪行最重的一人,曾指挥制造6起屠杀惨案,每次屠杀都几乎全村灭门,这些惨案的幸存者作为证人出庭作证,铃木启久当庭跪地认罪。

当年7月1日,终于到了岛村三郎走上被告席的日子,从开始悔罪时起,他等待这一天已经很久了,他希望能在法庭上以死刑的方式终结自己的人生。

当年法庭的工作人员权德源回忆,夏天闷热的法庭中虽然预备了冰块降温,但岛村衣服都已汗透,他全程神情严肃从未动手擦去汗水。

“在镇压抗日行动中,我命令警察严刑拷问,刑罚无所不用其极……我无动于衷地听着这些惨叫,甚至把这当成一种乐趣。我对他们视如猪狗。前些年听说自己的长子死了,收到妻子来信的那天,我跑到运动场的一个角落里失声痛哭。人心都是肉长的。然而我当年则是一个魔鬼,一个不通人性的魔鬼,我残杀了那么多善良人的儿女,却从未落过一滴眼泪……”

说到此时,岛村三郎已泪流满面。在述说完自己的全部罪行后,当年最为顽固不化的战犯跪在地上泣不成声,请求法庭判处自己死刑。

从1956年6月9日起,沈阳和太原的法庭先后4次开庭,对45名侵华日军战犯进行了公开审判,终于,最终判决的日子来到了。审判长宣读的判决文书出乎了所有战犯的预料,没有一个人被判处死刑,铃木启久、武部六藏、斋藤美夫等罪行最重者也仅被判处20年有期徒刑,而且刑期从他们被苏联红军俘获时便开始计算。更让战犯们意外的是,除此45人之外,另外1017人全部被免予起诉先后分两批释放,遣送他们返回日本。

“如果说九一八事变是抗日战争的序幕,那么沈阳和太原审判,就是这场战争的真正结局,但其真正意义和后世影响还远不止于此。”谈及这次审判,中国近现代史史料学会副会长王建学教授说。

“中归联”的遗产

亲笔写下认罪笔供的这些侵华日军战犯陆续返回日本,“新中国式改造”改变了他们的后半生。第一批归国者于1956年在日本成立了“中国归还者联合会”(简称“中归联”),但他们在日本国内并没有受到善意的对待。

岛村三郎在《中国归来的战犯》的后记中写道:“我们刚回国的时候,在报纸、杂志大量篇幅中出现了‘洗脑’这个新词,对我们的自我改造极尽讽刺挖苦之能事。”他们唱着从战犯管理所学会的“团结就是力量”和“东方红”走上街头,这也让他们成为当时日本社会中明显的“异类分子”而遭到排斥,半数以上晚年生活贫困。

但他们的行为对于他们自己而言却是真诚的,“中归联”成立后便发起了寻找中国劳工遗骨的活动,他们收集被劫掠到日本的中国劳工遗骨、组织募捐,并护送这些遗骨回葬中国。1963年2月,藤田茂被提前释放,归国后成为了“中归联”的会长,他先后6次率团护送劳工遗骨返回中国,不停地邀请抚顺战犯管理所的工作人员访问日本,但他最终还是没能等到后者成行的那一天。

1984年,原抚顺战犯管理所所长金源、第一任所长孙明斋等人率团访问日本,“中归联”包括藤田茂在内众多老兵已相继离世,亲人们捧着骨灰前来迎接,以了却这些老兵的心愿。藤田茂去世时,身上穿着1972年中日邦交正常化后,周恩来总理亲自邀请他访华时赠予的中山装。

“中归联”自1956年成立至2002年解散,存在的46年间,老兵们根据自己的认罪笔供和回忆先后出版了《三光》、《侵略——从军士兵的证言》、《侵略——在中国的日本战犯的自白》、《我们在中国干了些什么?》等数十部著作。其中《三光》一书汇集了抚顺战犯管理所众多战犯的忏悔录,发售仅10天内就印刷了6次,5万余册半个月内便售空,一度排名日本战后图书出版的第二位。

2002年,“中归联”最后一任会长富永正三去世。弥留之际,他将一份自己在中国写下的认罪笔供交给子孙,要自己的后人记住这段历史,也记住自己的忏悔。文/本报记者倪家宁